“Penser ce qui précède Jaurès"

Dans le prolongement du Dictionnaire de la Commune

Propos de Bernard Noël publiés par l'Humanité le 11 janvier 2011

Je reprends cette phrase, «l’humanité n’existe point encore où elle existe à peine». Tout dépend du contexte où elle a été écrite. Cela m’a donné envie d’essayer de penser un peu ce qui précède Jaurès, soit tout ce qui se passe en France entre la fin de la Commune et le début du XXe siècle, c’est-à-dire toute l’histoire de la formation du socialisme. Cette formation est soit un peu masquée, soit un peu oubliée. Quand je lis «l’humanité n’existe point encore», j’imagine que cela doit avoir un rapport avec une société dont Jaurès rêve la formation mais qui n’est pas encore là. Je me dis que cette société a eu, par moments, des sursauts d’existence qui chaque fois ont été détruits, tantôt par la répression, tantôt par elle-même. La forme idéale qu’aurait dû revêtir cette société, c’est évidemment le communisme, et qu’est-ce qui a trahi le communisme, hélas, c’est le communisme.

Je suis en train de lire les Mémoires de Victor Serge, qui a vécu toute l’installation des soviets et la transformation du pouvoir qui devait être au service du peuple, en pouvoir au service du pouvoir. Je me dis parfois que si Marx avait écrit ce livre sur l’État qu’il projetait comme une partie du Capital, peut-être la trahison aurait été plus difficile. Tout ce qu’il en subsiste, c’est un certain nombre de citations, c’est aussi l’attitude de Marx pendant la Commune de Paris, à travers des lettres où il explique: «Les camarades parisiens sont en train de réussir cette chose extraordinaire qui est de détruire l’État». Ces propos de Marx ont été repris par Engels et ensuite par Lénine dans ce livre fameux qu’est l’État et la Révolution.

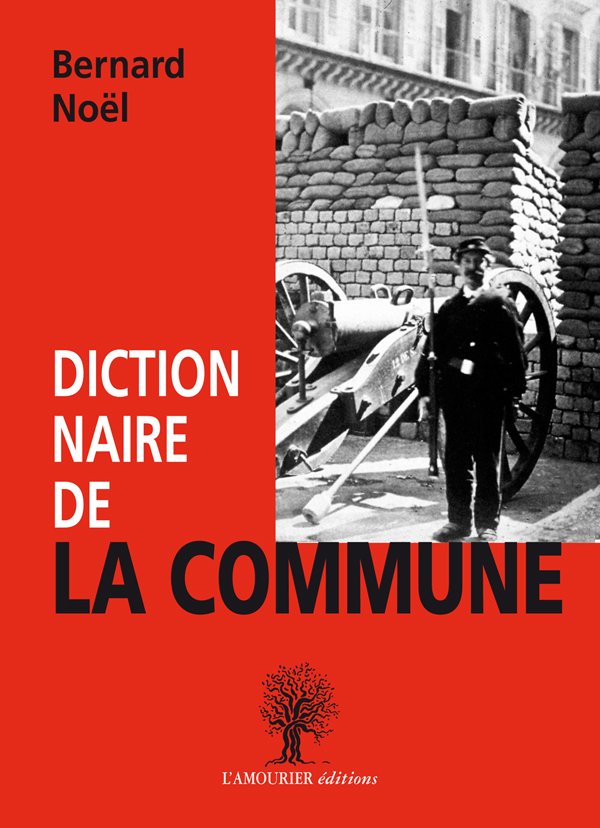

J’ai fait un très long travail dans ma jeunesse sur la Commune de Paris, qui est un livre d’un millier de pages qui se présente sous la forme d’un dictionnaire. Pourquoi le dictionnaire? Parce qu’il me semble que c’est la seule façon à peu près objective d’écrire l’histoire. J’ai effectué ce travail à la suite de mai 1968 parce que je me demandais pourquoi le socialisme avait si mal tourné. Je voyais chez Marx, Engels et Lénine que l’État idéal, pour eux, c’était celui qu’avait créé la Commune de Paris mais aucun ne disait très précisément ce qu’était la conception communaliste de l’État. Ce qui m’a amené à lire toute la presse parue durant la Commune en me disant que j’allais bien trouver sous une forme quelconque une explicitation de l’idéologie de la Commune. Je ne l’ai pas trouvée. Depuis, la question pour moi a toujours été: comment un contre-pouvoir peut-il prendre le pouvoir tout en restant un contre-pouvoir. C’est la question essentielle car chaque fois qu’un contre-pouvoir a pris le pouvoir et l’a gardé, c’est devenu un pouvoir comme les autres. Ce que montre Victor Serge dans ses souvenirs sur la Révolution russe. Je cherchais donc trace de cette conception communaliste. Il y en avait une: il s’agissait au fond de ne jamais déléguer le pouvoir à un individu sans le contrôler. Donc tout individu arrivant au pouvoir doit rester assez proche de ses électeurs pour que ses électeurs le contrôlent. J’ai eu la très grande surprise de m’apercevoir qu’un personnage qui s’appelait Arthur Arnoux avait écrit un livre qui s’intitule l’État et la Révolution, qui a paru en 1877 à Bruxelles.

Ce n’est pas un livre génial mais c’est une étape essentielle de ce socialisme français entre la Commune et le début du XXe siècle. Or ce livre a complètement disparu. Tout a été fait pour qu’il disparaisse car il était intolérable que quelqu’un ait écrit, quarante ans avant Lénine, un livre intitulé l’État et la

Révolution.

(…) Que la révolution soit aujourd’hui nécessaire est une évidence, d’autant plus que son projet n’a jamais été aussi décrié. Cependant, il ne s’agit pas de faire LA révolution, mais UNE révolution, donc de la projeter à partir d’une situation particulière dans laquelle, si les circonstances la réclament, les conditions générales l’excluent. Il faut d’abord envisager cette contradiction. Nul doute que l’arrogance du pouvoir est à son comble, tout comme les faveurs accordées aux privilégiés. Il est même étonnant de voir à quel point l’absence de partage des richesses réduit sans cesse la marge d’illusion qui pouvait rendre supportable cette appropriation exclusive. Le mépris de la misère crée un désespoir sans doute propice à la révolution, mais c’est un piège pour la raison que le désespoir est explosif et non pas révolutionnaire: il prépare une jacquerie facile à réprimer et qui, finalement, servira l’oppression. On dira qu’il suffit que le désespoir prenne le temps de s’organiser, mais les conditions générales travaillent justement à l’en empêcher. Le jeu des causes et des conséquences est depuis longtemps faussé par l’influence des médias. La majorité s’est habituée peu à peu à supporter la destruction des biens collectifs: l’éducation, la santé, les services publics, l’information. Il n’y a plus de peuple, il n’y a qu’un public qui, privé du liant citoyen, a fini par croire que la rentabilité primait sur le service même si la chose est contraire à ses intérêts.

Un peuple est conscient d’une appartenance et d’un partage qui créent une solidarité; un public n’a en commun que des images éphémères qui l’incitent à des identifications factices ou à la consommation. Conséquence, le périssable, devenu principale attraction, est l’unique bien public, qui pousse à vivre dans un présent sans mémoire et sans réflexion. Le défilé des images occupe la tête sans y produire autre chose que le mouvement répétitif d’une fausse variété perpétuellement actuelle. Ainsi, pas de perspective, rien qu’un appétit renouvelé sans cesse par la publicité.