Extrait

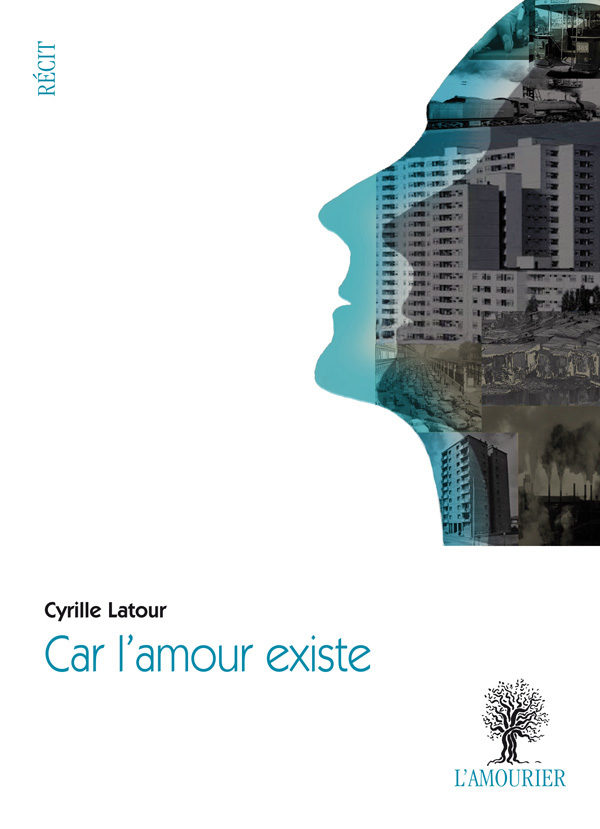

“L’ordinateur diffuse le film que tu ne regarderas plus. Sur l’écran, il ne me reste que les mots pour tenter de redessiner, en transparence, le reflet de ton visage.”

Ce très beau film, “qu’elle ne regardera plus”, est L’Amour existe, de Maurice Pialat. Parce qu’il fut prélude à leur rencontre, le narrateur en tresse ici le récit avec cet autre, celui de leur courte vie ensemble, interrompue par son geste, à elle. Pialat filme la banlieue de leur enfance : Il n’a pas fait bon rester là, emprisonné, après y être né. Quelques kilomètres de trop à l’écart… commente la voix off (de Pialat). Trente ans après, eux aussi, ont connu les rues lentes et silencieuses…

Contre l’oubli, le livre se remémore. Le cinéma devient texte, et le récit de vie fait image au creux de l’absence. De leurs réalités mêlées émane une grâce lumineuse échappée de la grisaille de ces paysages pauvres.

Alain –

• de Alain Guillard, auteur de l’Amourier éditions

Il y a des livres qui sont une grâce, c’est fort rare mais cela arrive. Celui-ci en est une. Mais il est vrai aussi qu’on ne parle bien des livres que lorsqu’ils sont échos à soi.

«Longuement, j’ai habité ce quartier de Courbevoie, l’église Saint Pierre Saint Paul», «Parmi les herbes hautes et les arbres frêles, un jockey, en tension sur son sulky, est tiré par un cheval au trot.» Ce sont là fragments de l’enfance, de celle née dans les années cinquante, soixante.

Le livre se propose d’être un film. Un film, on en maîtrise le déroulement, on l’accélère, le ralentit, l’arrête un temps. Bien sûr, «l’enfance est finie», et, avec elle, tant d’images, de lieux, d’objets disparus. «Un regard encore peut lire sans amertume, ici, où le mâchefer, la poussière et la rouille sont comme un affleurement des couches géologiques profondes. » Le livre, ici, se remémore, nomme, comme si nommer empêchait l’oubli, la disparition. Le livre, hélas, n’est pas dupe de son illusion.

«Longuement j’ai habité ce quartier de Courbevoie.» Plus tard, le livre évoquera la passerelle (qui n’est plus) enjambant les rails de la gare de Bécon-les-Bruyères. Plus tard encore, la piscine découverte de Levallois, La Défense. La banlieue, les banlieues.

«Soudain, les rues sont lentes et silencieuses. Où seront les guinguettes, les fritures de Suresnes?» Ici, l’on croise André Hardellet dans ses propres errances. On remarquera aussi le souci de la langue, «Soudain, les rues sont lentes et silencieuses.» C’est de la poésie comme ce«Paris ne s’accordera plus aux airs d’accordéon», ou encore, «…moins sévères que le vent d’hiver qui verrait les Pantzers répéter sur le terrain.» Ici, le récit se double d’une richesse de rythmes et de sons. Des moments, ainsi, sont extraits de ce temps passé, ainsi que des pépites à conserver, au-delà de la phrase, destinée elle à s’oublier.

«Revisiter à l’envi les images dont sont faits les souvenirs.» N’est-ce pas cela que l’auteur offre à la morte qui ouvre le livre, dont se dessine une silhouette au travers du texte ? Elle-même devient souvenir, lieu et choses à se rappeler en une retenue poignante. Et aussi «Paris ne s’accordera plus aux airs d’accordéon : L’enfance est finie.»

Ce livre-film est une émotion sans cesse au lecteur. Un émerveillement. Celui que j’ai ressenti – et ressens encore – tremblant à tourner les pages, peur que la page suivante ne soit à la hauteur de la précédente. Peur injustifiée, tant ce livre densifie ce qu’il décrit. Tant, à parcourir ces pages, on est devant une table chargée de gourmandises qu’on ne sait pas choisir, tant toutes…

Alain Guillard

Benoît –

• de Benoît Reiss, auteur et co-directeur de Cheyne Éditeur

Cher Cyrille,

j’ai lu Car l’amour existe. Ensuite, bien sûr, j’ai regardé le film de Pialat. Les deux expériences ont été des moments étonnants. Votre texte est une chose – est-ce que je peux dire cela, une chose ? ce n’est pas un mot négatif pour moi – une chose inconnue, avant d’avoir été lue. Pour moi, votre texte a été comme une écriture du film, comme on dit qu’un film peut être une mise en image d’un livre – on dit : tiré d’un livre ; Car l’amour existe, lui, est tiré d’un film. Je crois qu’on ne peut pas penser votre livre sans envisager de voir ou de revoir le film. Cela, je crois, n’a pas de sens. Votre façon de décrire exactement le film, le plus exactement possible je crois, avant même d’essayer de l’interpréter ou l’expliquer, a donné un résultat unique pour moi : je lisais, je voyais les images à la lecture, j’allais les confirmer ensuite sur le film et le film devenait le lieu de rencontre de celui qui écrit et de celui qui lit. Et la chose qui est votre texte et que je ne sais pas nommer advenait : une rencontre possible, vraie, hors du texte. Une rencontre physique par la vue et le son. Je regardais le film que vous veniez d’écrire, comme si je rencontrais l’auteur mais mieux que cela : je rencontrais le livre, les mots. Mieux que l’auteur, en l’occurrence, car l’auteur n’est pas ses mots. Expérience inédite.

Voilà ce qui a rendu pour moi cette lecture unique. Mais il y a aussi votre écriture. Très proche, reconnaissable, je crois, et en même temps plus développée, plus riche que dans vos livres précédents. Mais la même voix. Un peu changée peut-être. Cela est rare : lire un livre d’un contemporain qui fait entendre une voix. Elle n’a rien à voir, je pense, mais aujourd’hui je reconnais la voix d’Annie Ernaux. Bien sûr, il y a eu Pierre Michon. D’autres, mais peu nombreux. Je ne compare pas. Je veux seulement dire que j’ai retrouvé votre voix dans ce nouveau livre. La même, voix exigeante et fraternelle, que je veux trouver dans les livres que je lis et que je trouve trop rarement. (…)

Il y a beaucoup de choses à dire sur cette chose qu’est votre livre, Car l’amour existe. Mais en le lisant, j’ai pensé à cela: que c’était une prière dont le médium était le film de Maurice Pialat. (…) Prière sans dieu. Prière dont l’autel sont les images. (…)

Benoît Reiss